Математическая модель показала, почему с возрастом меняется потребность в сне

Почему младенцы иногда сладко спят в тихий час, а в другие дни их не уложишь? Почему пожилые люди просыпаются раньше? Почему невозможно выспаться «про запас»? Ответы на эти и другие вопросы дает, как ни странно, математика.

Ученые из английского Университета Суррея проанализировали математическую структуру двухпроцессной модели регуляции сна (2PM), впервые предложенной в 1980-х, результатами чего поделились в npj Biological Timing and Sleep.

Согласно этой модели, на режим сна влияет сочетание двух факторов: потребности в отдыхе, которая возрастает по мере бодрствования и уменьшается во время сна, и 24-часового ритма наших внутренних часов.

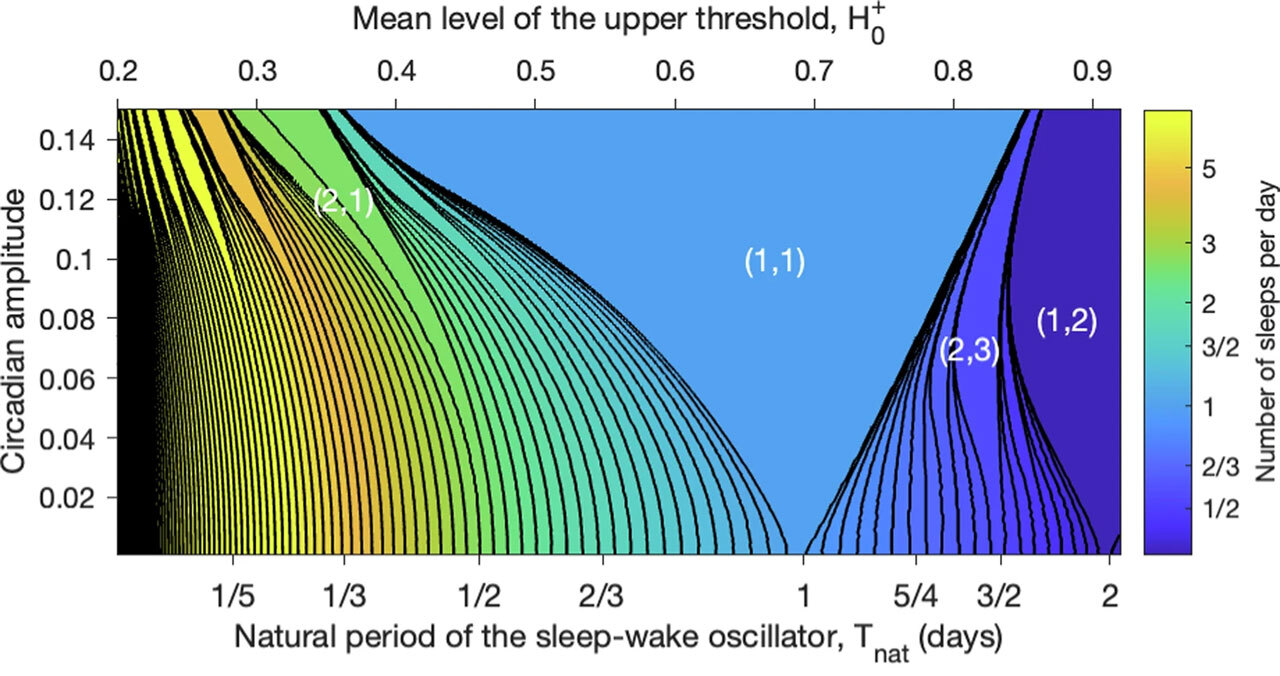

Чтобы показать, как 2PM отражает процессы в мозге при переключении между сном и бодрствованием, ее описали дифференциальными уравнениями. Оказалось, что нестабильный сон младенцев объясняется переходом от полифазного режима сна к монофазному по «лестнице дьявола» — явлению из теории колебаний. Эта же модель объясняет и паттерны сна у животных.

Исследователи также объединили математику переключения сна и бодрствования с математикой влияния света на биологические часы. Это помогло понять, как многие феномены сна возникают из-за сочетания внутренних физиологических процессов и окружающей среды. Например, модель показывает, почему подростки засыпают и просыпаются позже, чем дети младшего возраста: более медленный рост давления сна позволяет им дольше бодрствовать, а яркий вечерний свет еще сильнее сдвигает сон.

Модель также предлагает новый взгляд на другие распространенные явления. Один неожиданный вывод: ранние пробуждения с возрастом могут быть связаны не столько с изменениями биологических часов, как часто считают, сколько со взаимодействием систем контроля сна — и его изменением с возрастом, окружающей средой и индивидуальной биологией.

Модель «2PM + свет» показывает также, почему некоторым трудно просыпаться рано или спать в «социально приемлемое» время — не потому, что их биологические часы сломаны, а потому, что световая среда или биология сдвигают их сон.

«Эта модель дает надежду на лучшее понимание и решение проблем со сном. С помощью математики можно увидеть, как небольшие изменения в освещении, режиме или биологии влияют на сон, и протестировать практические способы улучшить его для всех. Это шаг к персонализированным решениям, которые сделают повседневную жизнь лучше», — отметила профессор математики Энн Скелдон.

Используя математику, исследователи показали, что модель «2PM + свет» ведет себя как система нелинейных осцилляторов: осциллятор сна-бодрствования, колебания биологических часов и световой паттерн, поступающий в мозг через глаза.

Осциллятор сна-бодрствования обычно не следует 24-часовому ритму, но взаимодействие с биологическими часами и светом синхронизирует нас с циклом дня и ночи через процесс подстройки. Однако значительная часть светового дня в помещении и искусственное освещение вызывают нарушения в работе системы осцилляторов — и моделирование предсказывает их последствия.

«Эта работа демонстрирует, как математика проясняет столь сложные и личные процессы, как сон. С правильными данными и моделями мы можем давать более точные рекомендации и разрабатывать новые методы улучшения сна для тех, чей отдых нарушен современным образом жизни, старением или заболеваниями», — резюмировал профессор физиологии сна Дерк-Ян Дейк.

Найдена мутация, резко сокращающая потребность в сне

Выяснилось, как день недели и время года влияют на сон

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram